Il Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli uno scrigno Massonico

Nel 1821, su di uno sperduto colle prossimo alla valle del fiume Era, in un bosco di lecci, si iniziava la costruzione di uno straordinario complesso architettonico voluto dal medico e massone il Fratello Andrea Vaccà Berlinghieri∴ e progettato dall’architetto anch’egli Fratello Ridolfo Castinelli∴; in tre anni veniva innalzato un Tempio, dedicato a Minerva Medica, realizzato in cotto rosso, il suo prospetto esemplato sulle forme del tempio di Agrippa a Roma; al piano terra, un vestibolo e una sala semicircolare coronata da una volta ipetra; nei due livelli successivi, collegati da una scala coclidea, una serie di ambienti piccoli e grandi; nei pressi del Tempio veniva edificato un palazzo. Compiuta l’opera, gli interni, già riccamente decorati per gli stucchi e le pitture murali, vennero ulteriormente impreziositi da tendaggi di seta e mobilio e nella sala del Tempio venne collocato un grande luminare di alabastro. Le motivazioni di un così grande impegno progettuale e finanziario vennero affidate alle parole incise sopra il portale di ingresso; l’epigrafe recita: A MINERVA MEDICA E ALL’ONORATA MEMORIA DI FRANCESCO VACCA’ BERLINGHIERI ANDREA FIGLIO E DISCEPOLO ERIGE E DEDICA A. MDCCCXXXIII.

Nel 1821, su di uno sperduto colle prossimo alla valle del fiume Era, in un bosco di lecci, si iniziava la costruzione di uno straordinario complesso architettonico voluto dal medico e massone il Fratello Andrea Vaccà Berlinghieri∴ e progettato dall’architetto anch’egli Fratello Ridolfo Castinelli∴; in tre anni veniva innalzato un Tempio, dedicato a Minerva Medica, realizzato in cotto rosso, il suo prospetto esemplato sulle forme del tempio di Agrippa a Roma; al piano terra, un vestibolo e una sala semicircolare coronata da una volta ipetra; nei due livelli successivi, collegati da una scala coclidea, una serie di ambienti piccoli e grandi; nei pressi del Tempio veniva edificato un palazzo. Compiuta l’opera, gli interni, già riccamente decorati per gli stucchi e le pitture murali, vennero ulteriormente impreziositi da tendaggi di seta e mobilio e nella sala del Tempio venne collocato un grande luminare di alabastro. Le motivazioni di un così grande impegno progettuale e finanziario vennero affidate alle parole incise sopra il portale di ingresso; l’epigrafe recita: A MINERVA MEDICA E ALL’ONORATA MEMORIA DI FRANCESCO VACCA’ BERLINGHIERI ANDREA FIGLIO E DISCEPOLO ERIGE E DEDICA A. MDCCCXXXIII.

Nel 1826, ad appena tre anni dall’inaugurazione, gli occhi di Andrea Vaccà Berlinghieri si chiudevano per sempre alla luce del mondo. Nella sua villa di Orzignano, presso i Bagni di Pisa, aveva cercato di resistere ad una infezione e forse, in quei giorni di disperata lotta contro il male, avrà sperato di rivedere, anche soltanto per una volta, quel complesso meraviglioso che aveva creato. Passarono gli anni. Il 14 agosto 1846 un violento terremoto colpì la zona delle colline pisane, il Tempio venne danneggiato, e vari danni riportò anche il palazzo che se ne stava desolatamente vuoto in mezzo alla boscaglia visto che la famiglia, quando passava la villeggiatura a Montefoscoli, continuava a risiedere nel grande e comodo palazzo fattoria che sorge nel paese. Si decise dunque per lo smontaggio del palazzo che così scomparve; rimase il Tempio, luogo ameno per qualche merenda familiare. Passarono gli anni ed i decenni. In paese si favoleggiava che i Vaccà avessero costruito questo Tempio per allegri festini da consumare, con discrezione, fuori della portata degli occhi dei villici ma c’era anche chi intimava ai bambini di non avvicinarsi al Tempio quasi fosse, questo, un luogo popolato da oscure presenze.

A centottanta anni dall’inaugurazione, risalivo per la prima volta il viale che attraversa il bosco sacro e mi si presentava di fronte la meravigliosa visione di una costruzione filosofica, il cui sigillo è l’occhio al centro del frontone, chiuso nel triangolo del sima e dei geison. Grande l’emozione nel varcare la soglia e trovarsi di fronte le due Colonne che segnano il passaggio dal vestibolo alla sala semicircolare al culmine della quale, al mezzodì, è collocato un altare marmoreo.

Tutto, intorno, sembrava parlare un linguaggio familiare agli Iniziati, il linguaggio simbolico: i cinque gradini per salire al colonnato che rappresentano la conoscenza del mondo sensibile attraverso i cinque sensi, bagaglio necessario per chi volesse indagare i misteri dell’Universo, le otto colonne che con il loro stile ionico si legano al grado di Maestro e con il loro numero segnano il confine tra il mondo finito e quello infinito, tra quello materiale e quello Spirituale, tra la caducità e l’eternità; il tessuto murario a opus reticolatum, i cui elementi costruttivi sembrano alludere alla Pietra Cubica con la quale si può edificare il Tempio della Perfezione; i due battenti bronzei del portale, modellati a forma di Uroboros, che alludono al grande Mistero che il Tempio racchiude ovvero la conoscenza e la conformità a quella Legge alla quale sono soggetti qualsiasi creatura e l’universo tutto; lo spazio propriamente dedicato a Minerva, dove le protomi della dea abbondano, ovvero il vestibolo quadrangolare: la Terra; qui quattro candelabre dipinte sulle pareti alludono ai quattro punti cardinali e alle quattro virtù cardinali riferimento per l’uomo nella dimensione della sua vita pubblica e familiare; le due Colonne d’Ercole che segnano il confine tra la Terra e l’infinito, un confine che pochi hanno avuto il coraggio di valicare per sete di conoscenza e di progresso e anche per il desiderio di evadere dagli stretti confini della vita materiale, colonne che sono anche i due pilastri del Tempio del re Salomone, colonne dei Templi Massonici, quella degli Apprendisti e quella dei Compagni, varcate da tutti coloro che hanno sete di luce e di conoscenza trascendentale. Il pavimento a mosaico decorato con sette tralci di Acacia che culminano in otto corone di alloro dove erano le sedute di coloro che qui si dovevano riunire, inframezzati da dischi che rappresentano un idria, vaso monoansato per l’acqua, segnaposto per un grado inferiore; qui stavano Fratelli come vasi vuoti in attesa di essere colmati dalla conoscenza o meglio, come vasi di pura acqua che è in attesa di essere mutata in ottimo vino. Sette corone di allore, pianta sacra al dio Apollo, sette fiamme nel Tempio, sette Maestri: sei patres e un pater patrum come nei Mitrei? E, ancora, quel pavimento che visto dall’alto è così simile alla coda del pavone, animale simbolo dell’Eternità ma, anche, per quei sette tralci coronati da sette fiamme, così simile alla Menorah, l’Albero della Vita che si trovava nel paradiso terrestre, la vita intesa quindi come Zoe e non come Bios. Infine, a coronare il tutto, la Volta Stellata, il Firmamento, non il solito cielo con le stelle a cinque punte che si trova in tutte le Logge, bensì un luminoso cielo di stelle a sei punte, la stella di Davide, il Sigillo di Salomone e, ovunque una quantità di serpenti, simbolo della Zoe, la potenza vitale immessa dalla Divinità nel creato e tantissime farfalle a significare il meraviglioso processo di metamorfosi che doveva avvenire all’interno, in quella sala illuminata dal Sole dall’alba al Tramonto con la sua Luce che al mezzodì filtra dal semiocchio ed avvolge colui che siede nell’arcosolio; alla mezzanotte è la luce della Luna, della grande dea, madre e maga Iside a filtrare attraverso il semiocchio: il tutto è concepito affinché il Maestro Venerabile incorpori la Luce e la restituisca in forma di Parola, potentemente amplificata dalla volta, affinché questa Parola produca quella magica trasformazione di esseri imperfetti, ancora striscianti sul terreno, in esseri sublimati, angelicati, in grado di innalzarsi verso l’alto, verso la Divinità. Ecco il grande miracolo alchemico della mutazione del piombo in oro prodotto dall’energia racchiusa nella Quintessenza del Divino, la quale consiste di Verbo e di Luce e che qui viene mediata da un Maestro che in questa sua dimensione di medium tra l’Umano e il Divino si fa invisibile: seduto lassù può essere soltanto udito ma non visto da quanti siedono nell’aula; il velo dipinto sulla parete alle sue spalle allude sia al velario che rendeva invisibile Pitagora ai suoi allievi nello svolgimento del suo magistero, sia al velo che dava accesso al Santo dei Santi nel Tempio di Salomone e che soltanto il Gran Sacerdote poteva attraversare e, in effetti, al di là di quella parete si trova la sala dell’Occhio, sede della Divina Sapienza.

Ecco un insieme suggestivo, nei suoi elementi, che si rivela somme Verità, come un rebus nel quale si intrecciano le più svariate situazioni simboliche: la Loggia, il Tempio di Salomone, il Mitreo, il teatro che rimanda alla funzione non soltanto ludica ma anche sacrale e terapeutica del teatro di Epidauro. Il tutto protetto all’esterno da simboli apotropaici come le teste delle gorgoni, le civette, le protomi di Minerva con l’elmo innalzato che irradiano la potente luce della dea in grado di incenerire gli uomini, nonché munito di un dispositivo di difesa concreta: la cella per il Fratello Copritore, dotata di un pertugio che si apre nel paramento del Tempio ed è poco visibile dall’esterno; questa finestrella a losanga permetteva di osservare chi si avvicinava alla porta o sostava nel colonnato grazie ad un prisma; colui che sedeva in questa cella aveva la possibilità di suonare la campana per dare l’allarme ai Fratelli.

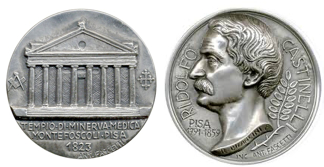

[Medaglia commemorativa dell’architetto Massone Fr∴ Ridolfo Castinelli∴ che progettò il Tempio dedicato a Minerva Medica]

![[Ritratto del Massone Fr∴Filippo Buonarroti∴, olio su tela del pittore Antonio Maria Fascetti]](https://www.phoenixmassoneria.com/wp-content/uploads/2020/12/ritratto.jpg)

L’intensa preparazione Spirituale e la proiezione verso il trascendente che si praticavano nell’Officina erano, nella concezione politica di questi Signori, gli Elementi indispensabili per preparare l’individuo desideroso di intraprendere la lotta contro i mali del mondo ad affrontare, con coraggio e determinazione, le inaudite sofferenze che questa scelta poteva implicare: il tradimento, l’arresto, la tortura, la morte. Infine, se mai i cospiratori fossero riusciti a realizzare il loro progetto, la forte tempra, acquisita nel processo di Elevazione Spirituale e rafforzamento della Virtù, sarebbe stata per loro indispensabile per resistere un nemico ancor più pericoloso, insito nell’uomo, la brama del potere e della ricchezza.

[Ritratto del Massone Fr∴ Filippo Buonarroti∴, olio su tela del pittore Antonio Maria Fascetti]

Ho detto.

Fr∴ Giovanni Ranieri Fascetti Sismondi∴

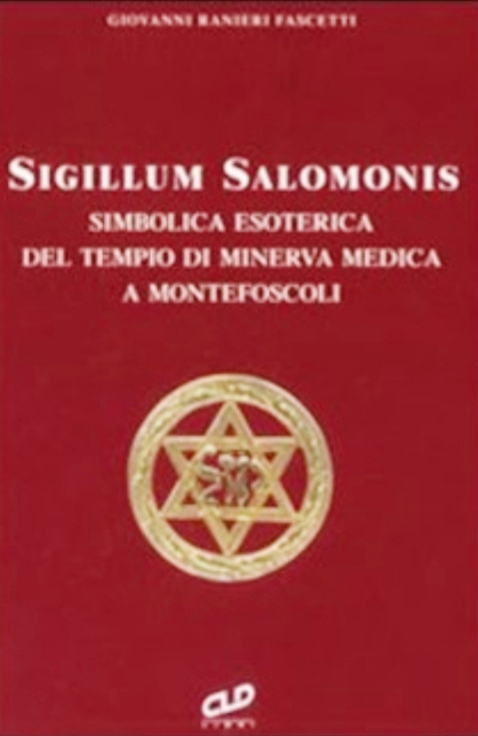

Autore del volume, Sigillum Salomonis, simbolica esoterica del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, C.L.D., Pontedera 2008

Bibliografia essenziale

Emilio Tolaini, Forma Pisarum, Nistri Lischi, Pisa 1979

Fabio Lazzereschi, Il Tempio di Minerva Medica, C.L.D., Pontedera 2005

Giovanni Ranieri Fascetti, Sigillum Salomonis, simbolica esoterica del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli, C.L.D., Pontedera 2008

Chiara Blanco, L’anima-farfalla, studio sul Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli e analisi della simbologia, ETS, Pisa 2012

Itinerari Latomistici

Massoneria Universale

GRAN LOGGIA PHOENIX degli A.·.L.·.A.·.M.·.